Esta fascinante y rigurosa investigación se detalla en un reciente estudio que está generando un profundo debate en la comunidad astronómica. Se trata del artículo científico «Aligned, multiple-transient events in the First Palomar Sky Survey« (Eventos transitorios múltiples y alineados en el Primer Sondeo Celeste de Palomar).

La investigación está liderada por un equipo internacional de astrofísicos, entre los que destacan figuras como la Dra. Beatriz Villarroel, investigadora del Nordita (Instituto Nórdico de Física Teórica) en la Universidad de Estocolmo y del Instituto de Astrofísica de Canarias , una científica reconocida por su trabajo pionero en la búsqueda de fenómenos anómalos y «estrellas desaparecidas» a través del proyecto VASCO. La doctora Villaroel tambien pertenece al Think Tank Fundación Sol, dónde pertenece a su Consejo Asesor de Ciencias Naturales.

Junto a ella, encontramos a Enrique Solano, del Centro de Astrobiología (CSIC/INTA) en España, un experto en observatorios virtuales y análisis de grandes volúmenes de datos astronómicos. El equipo se completa con especialistas de instituciones de todo el mundo, desde Argelia hasta la India y Estados Unidos, uniendo décadas de experiencia en análisis de datos, astrofísica y observación.

¿Qué veríamos si pudiéramos observar el cielo nocturno de hace setenta años, mucho antes de que el primer Sputnik dibujara su estela solitaria en la oscuridad? Imaginen un firmamento impoluto, libre del enjambre de satélites que hoy pueblan nuestras órbitas. Era un lienzo cósmico más puro, registrado meticulosamente en frágiles placas fotográficas de vidrio, archivos de un universo que creíamos conocer. Sin embargo, un equipo de científicos audaces nos invita a mirar de nuevo esos viejos retratos del cosmos, no con nostalgia, sino con la mirada inquisitiva de un detective cósmico. Nos proponen que, ocultas a simple vista en esos archivos, podrían yacer las primeras pistas de una presencia tecnológica no humana en nuestro propio vecindario cósmico.

La pregunta que plantean es tan audaz como científicamente legítima: ¿es posible que algunos de los enigmáticos «transitorios» —destellos de luz que aparecen y desaparecen en una sola placa fotográfica— no sean ni estrellas lejanas ni meros defectos, sino la firma de objetos artificiales reflectantes en órbita terrestre, captados décadas antes del inicio oficial de la era espacial? Este artículo se sumerge en su metodología, sus desconcertantes hallazgos y las profundas implicaciones de su trabajo.

Tabla de Contenidos

El Crimen Perfecto: ¿Defecto en la Placa o Tecnofirma?

El mayor desafío en esta línea de investigación es un problema de identidad. Las antiguas placas fotográficas astronómicas, aunque son tesoros de información, están plagadas de imperfecciones. Pequeños arañazos, motas de polvo, defectos en la emulsión química o artefactos del proceso de digitalización pueden crear puntos de luz que imitan a la perfección la apariencia de una estrella. Los astrónomos, por prudencia, han tendido a descartar cualquier fuente que aparezca en una sola imagen como un probable «falso positivo».

Sin embargo, el equipo de Villarroel argumenta que descartar sistemáticamente todos estos eventos es como tirar al bebé junto con el agua del baño. Un destello genuino y extremadamente breve —por ejemplo, el reflejo del Sol en una superficie metálica pulida que gira en el espacio— se registraría precisamente de esa manera: como un punto de luz estelar que aparece en una placa y desaparece en la siguiente.

Entonces, ¿cómo distinguir un grano de arena cósmico de un diamante tecnológico? Los investigadores propusieron una estrategia brillante basada en la estadística y la lógica. En lugar de buscar un único punto de luz, buscaron algo mucho más improbable: múltiples destellos transitorios que aparecieran en la misma placa y, además, estuvieran alineados en el cielo como perlas en un hilo.

La lógica es impecable. Si bien un defecto casual puede parecer una estrella, la probabilidad de que varios defectos aparezcan espontáneamente en la misma placa, con la misma morfología estelar y formando una línea recta casi perfecta, es extraordinariamente baja. En cambio, un objeto artificial girando en órbita podría generar precisamente esa firma: una serie de destellos («glints») a medida que sus superficies planas o reflectantes capturan y devuelven la luz del Sol hacia el telescopio.

La Metodología: Pescando en un Océano de Datos del Pasado

El equipo se sumergió en el catálogo de datos del proyecto VASCO (Vanishing & Appearing Sources during a Century of Observations), un programa diseñado para comparar los cielos de los años 50 con los actuales. Específicamente, utilizaron un subconjunto de casi 300,000 transitorios no explicados, identificados por un software automatizado en las placas rojas del First Palomar Observatory Sky Survey (POSS-I), tomadas entre 1949 y 1958.

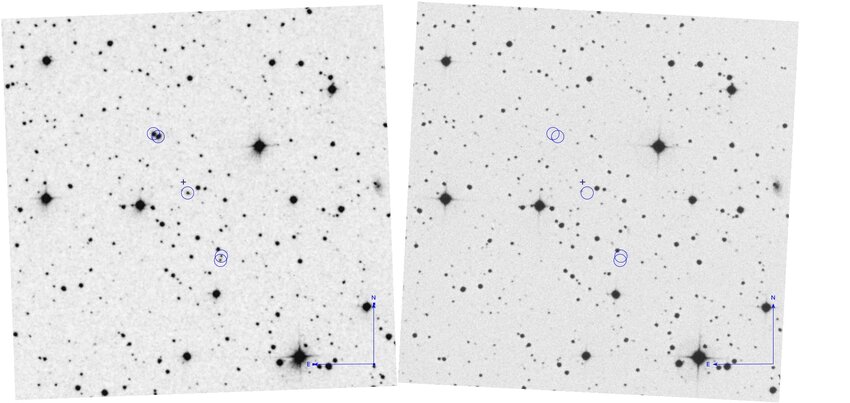

El método consistió en un barrido computacional que buscaba grupos de transitorios confinados en pequeñas regiones del cielo. Para cada grupo, calcularon un coeficiente de correlación para determinar cuán perfectamente alineados estaban los puntos. Solo los grupos con una alineación casi perfecta (α>0.99) fueron seleccionados como candidatos. Para asegurarse de que no eran artefactos del escaneo digital, cada candidato fue verificado en una digitalización independiente de la misma placa, realizada por el SuperCOSMOS Sky Survey. Si un punto aparecía en ambas digitalizaciones, se consideraba una característica real en la emulsión fotográfica original, no un error digital.

De este riguroso proceso de filtrado emergieron 83 candidatos iniciales de alineaciones de tres o más puntos. El equipo se centró en los más convincentes, aquellos con cuatro o más puntos, de los cuales presentaron una lista corta de cinco casos especialmente prometedores.

Los Candidatos: Ecos del Misterio

Entre los casos más intrigantes, destaca el Candidato 5. Se trata de una serie de cinco transitorios, cinco puntos de luz fantasmales que aparecen en una placa de 10×10 minutos de arco y luego se desvanecen. Cuatro de ellos forman una alineación casi perfecta. El cálculo estadístico revela que la probabilidad de que cinco puntos aparezcan por azar y se alineen de esta manera en esa pequeña área es bajísima, del orden de 1 entre 10,000, lo que equivale a una significancia estadística de aproximadamente 3.9σ. En física de partículas, un resultado de 3σ se considera «evidencia», y 5σ es el estándar de oro para un «descubrimiento».

Pero lo que hace que el Candidato 5 sea verdaderamente extraordinario es su timing. La placa fotográfica fue expuesta el 27 de julio de 1952. Esta fecha es icónica en la historia de los fenómenos aéreos no identificados. Corresponde exactamente al segundo fin de semana del famoso «Incidente OVNI de Washington D.C.», cuando múltiples objetos no identificados fueron detectados en el radar y avistados por pilotos sobre la capital de Estados Unidos.

¿Es una coincidencia? Posiblemente. Pero el artículo señala que no es la única. Otro candidato prometedor, el Candidato 1, fue registrado en una fecha que coincide con el pico de la oleada de avistamientos de OVNIs de 1954. Y un evento triple, reportado por los mismos autores en un estudio anterior, ocurrió el 19 de julio de 1952, durante el primer fin de semana del incidente de Washington. Estas correlaciones temporales con eventos históricos independientes, aunque no prueban una conexión, argumentan en contra de la hipótesis de que estos eventos sean simplemente defectos aleatorios en las placas.

La Prueba Definitiva: El Test de la Sombra de la Tierra

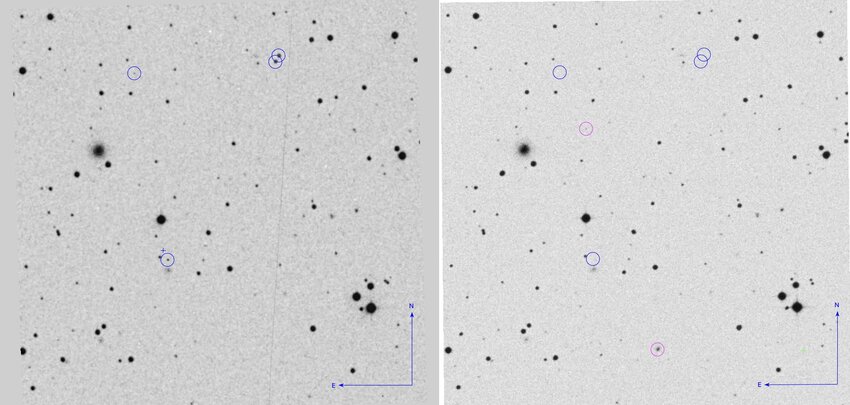

Quizás el argumento más poderoso y elegante del estudio es una prueba experimental directa de la hipótesis de los reflejos solares. Si estos transitorios son, en efecto, «glints» de objetos en órbita, su visibilidad depende enteramente de la luz solar. Por lo tanto, estos destellos no deberían aparecer cuando el objeto pasa a través de la sombra proyectada por la Tierra en el espacio (el cono de umbra). Los defectos de una placa, por otro lado, no tienen ninguna razón para «evitar» la sombra de la Tierra; su distribución debería ser completamente indiferente a la geometría Sol-Tierra-Observatorio.

El equipo aplicó esta prueba a una muestra mucho mayor de más de 100,000 transitorios del catálogo de VASCO. Calcularon para cada transitorio si su posición en el cielo y el momento de la observación correspondían a una localización dentro de la sombra de la Tierra a una altitud geosíncrona (aproximadamente 42,000 km).

Los resultados son asombrosos. Encontraron un déficit masivo de transitorios dentro de la sombra. Se esperaría encontrar unos 1223 eventos en la sombra basados en la cobertura del cielo, pero solo observaron 349. Esta discrepancia representa una significancia estadística de ∼22σ (Aproximadamaente 22 sigma. Tengase en cuenta que un valor por encima de 5 se considera por encima del azar y con validez científica).

Es una desviación tan colosal del azar que es prácticamente imposible de explicar por casualidad. Este hallazgo socava de forma devastadora la hipótesis de que la mayoría de estos transitorios son simples defectos de placa y proporciona un apoyo abrumador a la idea de que son fenómenos físicos reales que requieren iluminación solar.

Una Nueva Ventana Hacia lo Desconocido

Al sintetizar las evidencias —las improbables alineaciones espaciales, las sorprendentes correlaciones temporales con eventos históricos y, sobre todo, el masivo déficit de señales en la sombra de la Tierra—, el artículo de Villarroel y su equipo construye un caso metódico y convincente. Si bien se cuidan mucho de clamar una prueba definitiva de tecnología extraterrestre, demuestran sin lugar a dudas la existencia de una nueva clase de fenómeno observacional que desafía las explicaciones convencionales.

El siguiente paso, sugieren, es expandir la búsqueda. Utilizar inteligencia artificial para analizar millones de imágenes de archivos históricos y movilizar a la ciencia ciudadana para verificar los candidatos más prometedores podría revelar patrones a una escala aún mayor.

Al final, este trabajo nos deja con una reflexión profunda. Durante más de medio siglo, hemos estado rastreando el cosmos en busca de señales, escuchando el «Gran Silencio» con nuestros radiotelescopios y esperando un mensaje de las estrellas. Esta investigación nos sugiere una posibilidad vertiginosa: que quizás, solo quizás, las primeras pistas no provengan de una galaxia lejana, sino de nuestro propio patio trasero cósmico, y que la evidencia ha estado esperando pacientemente, impresa en viejas placas de vidrio, a que tuviéramos la audacia y las herramientas para mirar de nuevo. Nos invita a levantar la vista al cielo, no solo con la pregunta «¿hay alguien ahí fuera?», sino también con la intrigante posibilidad: «¿han estado ya aquí?«.